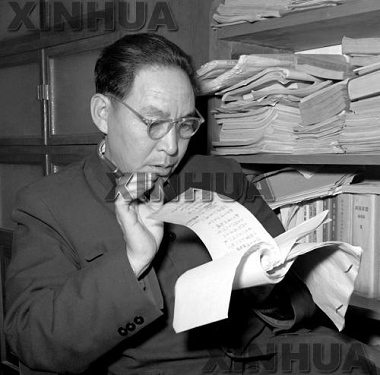

已故“写农村的铁笔圣手”赵树理,不仅是一位驰名中外的作家,同时还是一位戏曲爱好者。有关赵树理生前与戏曲的故事在群众中广为传颂。

赵树理出生在上党梆子的故乡。他的祖籍山西沁水尉迟村一带,村村都有八音会。闲时,人们围坐在一起,打着锣鼓清唱上党梆子,老百姓把这种形式叫作“唱围鼓戏”。赵树理的父亲赵和清,就是村里八音会的琴师。因此,在这种氛围里成长的赵树理,从小就对戏曲产生了浓厚的感情和兴趣。

乡亲们记得,他10岁时就在赶着毛驴驮煤的路上,和小同伴们在沁河岸边的沙滩上头插柳条,手执树枝,嘴里念着“咚锵咚锵”,表演“张飞大战牛皋”。到了16岁,他已经成了八音会的全把式,常和大伙儿一同演奏,参加迎神赛社。上党梆子的《雁门关》、《乾坤带》、《诓舟》、《跳花园》等剧目,他都能全本背诵。20世纪30年代,他在太原常去西缉虎营,和住在那里的老乡们“唱围鼓戏”。

1956年,赵树理在北京接待尼泊尔作家代表团,闲聊时给这些异国的同行们清唱了一段上党梆子。他说:“这是上党梆子第一次招待外宾。”1958年,他在原苏联塔会干参加亚非作家会议。在莫斯科的一次舞会上,他受人之邀,把上党梆子的基本功“三把”表演了一番,深受与会者赞许。为此,他自豪地说:“咱上党梆子也出过国。”即使在“文革”中受到残酷迫害,伤病缠身时,他也不忘和小外孙挥舞着鸡毛掸子,在家里表演上党梆子。对此他也有一说:“这是黄连树底下弹琴——苦中作乐。”

赵树理除了爱唱家乡戏,还热衷于戏曲创作。在抗日战争时期,他根据京剧《生死恨》改编成上党梆子《韩玉娘》。还创作了反对异族压迫的剧目《邺宫图》,以及现代戏《万象楼》。这几出戏当时在根据地流传很广,起到过很大的宣传教育作用。当地老人们至今记得襄垣县的张木和扮演韩玉娘,唱得声情并茂,被誉为“太行第一旦”,演《万象楼》时,演员没有经验,抽纸烟时,用手指拨拉开戴在嘴上的长须,插进去,令人捧腹……

新中国成立后,赵树理戏曲创作的热情更加高涨,佳作迭出。尤其是泽州秧歌《开渠》(写贫农韩金山开渠的故事)影响很广。全剧除一句喊话外,966句唱腔一唱到底,有时一句唱词由两三个人轮番唱。有人说他:“写这种土东西你不怕丢脸?”

他理直气壮地回答:“要丢也是丢赵树理的脸,与你不相干!”该剧演出后受到一致好评。1963年,《人民文学》6月号全文刊登了该剧的剧本。

赵树理涉足戏曲创作或者改编剧本,不乏影响深远的力作。《三关排宴》是上党梆子的传统戏,1962年由长春电影制片厂拍成电影,好评如潮。这其中就凝聚着赵树理的大量心血。原来,1956年当时的长治专区组织了演出团赴京,因所带节目并不令人满意,赵树理急了,就请了几个专家到团,对节目进行点评,结果专家们对《三关排宴》十分赞赏。

赴京归来,经过多次加工,在省内3次会演中,《三关排宴》都博得了盛誉。于是,长春电影制片厂决定将其搬上银幕。然而,剧团已经到了长影,省内还为此争论不休,提出几个修改方案让长影挑选。一时间,长影无所适从,只好用“剧本还没改好,改好了我们一定拍”的托辞,把剧团又推回山西。赵树理得知情况后,提出了自己的一些设想。

最后省里相关领导表态:如果赵树理能执笔修改,省里将不再作审查。长影欣然同意:“如果赵树理修改,改成啥我们拍啥。”于是才“逼”得赵树理担起这副担子。他受邀到长影,和十几位名编剧、名导演热烈地讨论了3天(长影的亚马厂长说这是“赵树理舌占群儒”),改写了两次,才使这一朵“太行山花”在银幕上与全国观众见面。

创作现代戏《十里店》的经历是坎坷。“文革”中,赵树理曾经说过:“我是生于《万象楼》,死于《十里店》。”这是怎么回事呢?原来,构思《十里店》之前有一段故事。1963年,赵树理从北京回长治市的曲里(现属潞城市)参加“四清”试点。这个村在漳河东岸,办有陶瓷厂、砖厂、木作组等企业,一个劳动日分值1元钱,108户就有80多辆自行车,在当时的农村是个很富裕的村子。

可是因为支书张存昌是中农成分,又重视副业,就被认为“有问题”。赵树理在曲里村住了半个多月,要走时也没发现张存昌有什么大问题,于是嘱咐留下来的人“不要把张存昌‘烧焦了’(批斗过火),这个村将来还得他领导。”参加“四清”试点的这一段经历,就是赵树理打算创作《十里店》剧本的缘由。

1964年,赵树理应邀为家乡晋东南写现代戏,为此曾到陵川县黑山底大队深入生活,终于写成了上党梆子现代戏《十里店》。当年9月份《十里店》参加省里会演,演了一场就被“枪毙”。后来经华北局书记李雪峰看后说了“修改修改可以演出”的话,赵树理又改了几次,分别由晋东南专区和晋城、阳城等地的剧团演出,虽然很受欢迎,但诋毁之声也不绝于耳。“文革”中,《十里店》受到牵连,又横遭批判;直到1978年《人民文学》5月号将剧本发表后,随着赵树理冤案的平反,该剧才得以彻底平反。